極致輕盈,沉浸無限:Bigscreen Beyond 2 挑戰 PC VR 的未來

虛擬實境(VR)的世界從未停止進化。每一次技術的躍進,都引領我們更深入那個由數位構築的奇幻空間。在眾多廠商競相角逐的 VR 戰場中,Bigscreen VR 以其對輕量化和高畫質的不懈追求而獨樹一幟。繼初代 Beyond 以驚人之姿顛覆業界對於 VR 頭戴裝置的想像後,如今,他們帶著全新的 Bigscreen Beyond 2 再次回到眾人目光之下,承諾將帶來更加沉浸、更具舒適性的次世代體驗。這款備受期待的頭戴裝置究竟能否再次突破界限,挑戰現有的 VR 格局?讓我們一同深入探索。

Bigscreen Beyond 2:再次定義沉浸感

Bigscreen VR,這家曾以其初代 Beyond 將 VR 頭戴裝置縮小至近乎眼鏡尺寸的公司,如今再度出擊。隨著最新發表的 Bigscreen Beyond 2,他們不只是在既有的基礎上進行迭代,更為高階 PC VR 的未來做出大膽宣告。作為一位閱覽無數科技產品的資深記者,我可以肯定地說,Beyond 2 有潛力在頂級 VR 領域掀起一陣波瀾。

初代 Bigscreen Beyond,雖然以其微小的尺寸和重量(僅 127 克)令人驚艷,其雙 2560×2560 micro-OLED 螢幕也提供了出色的清晰度,每度視角像素密度達到 32。然而,它並非沒有局限。其 102° 對角線視野對於某些狂熱者來說仍嫌不足,而固定的瞳距(IPD)更使其無法與他人分享。

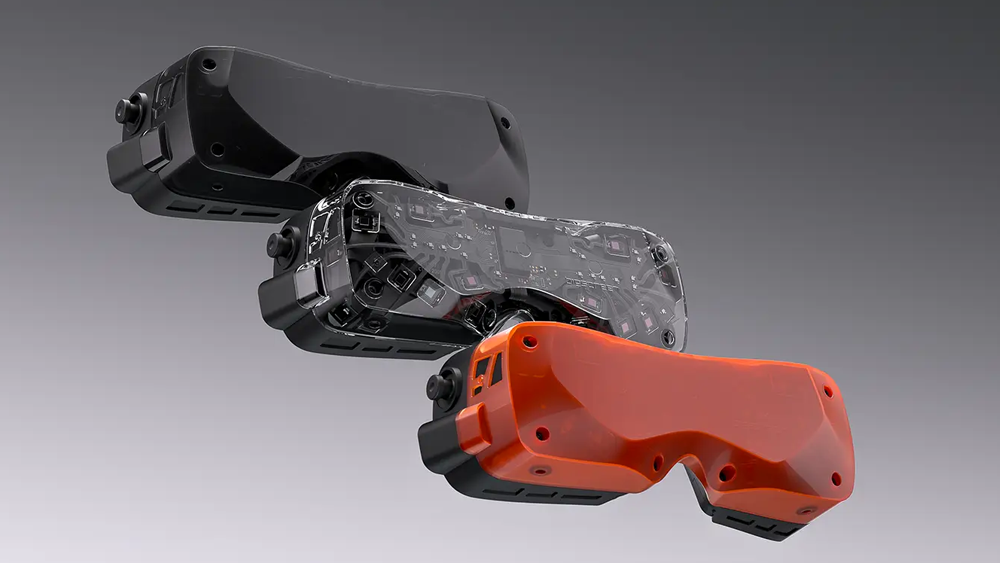

現在,Beyond 2 登場了。根據 Bigscreen 的說法,二代並未提升解析度,而是保留了相同的出色 micro-OLED 面板。相反地,其重點完全放在透過新一代的 Pancake 光學元件來提升視覺體驗。這些全新的光學元件是實現 更廣闊的 116° 對角線視野 的關鍵,這項顯著的提升有望帶來更具沉浸感、更少「雙筒望遠鏡」效應的體驗。邊緣到邊緣的清晰度也被宣稱為一項重大改進,解決了 VR 中常見的疑慮。

另一個令人歡迎的新增功能是 可調整的瞳距 (IPD),其物理調整範圍為 55mm 至 70mm(透過軟體調整則可達到 48mm 至 75mm)。這項期待已久的功能終於讓 Beyond 2 可以與他人分享,並適用於更廣泛的使用者。如果你認為初代已經夠輕巧,那麼 Beyond 2 又更進一步,重量僅有驚人的 107 克。這種減輕應該能進一步提升長時間使用的舒適度。

對於那些追求極致沉浸感的使用者,Bigscreen 還提供了 Beyond 2e,其中包含了整合式眼球追蹤功能。這為更自然的互動和注視點渲染開啟了令人興奮的可能性,並有望提升效能。

超越規格:它如何與對手競爭?

在高階 VR 領域,Bigscreen Beyond 2 面臨著多方挑戰,每一款競爭產品都有其獨特的優勢和劣勢。深入了解其潛在的不足之處,以及相較於競爭對手的劣勢,對於做出明智的選擇至關重要。

首先,相較於部分競爭對手提供的無線體驗,Bigscreen Beyond 2 仍然僅限於有線連接至 PC。 雖然有線連接通常能提供更穩定的數據傳輸和更高的頻寬,但缺乏無線選項(例如 Meta Quest 3 的 Air Link 或 Virtual Desktop 功能)在一定程度上限制了使用者的自由移動,並可能增加設置的複雜性。

其次,Bigscreen Beyond 2 完全依賴 SteamVR 生態系統。 雖然這意味著使用者可以存取龐大的 SteamVR 遊戲和應用程式庫,但也將使用者鎖定在這個平台。一些競爭對手,例如 Meta Quest 3 和 PlayStation VR2,則擁有各自精心策劃的生態系統,或者提供更廣泛的平台兼容性。

在控制器方面,Bigscreen Beyond 2 本身並不包含控制器,而是需要使用者搭配額外的 SteamVR 控制器(例如 Valve Index 控制器)。 雖然 Valve Index 控制器在追蹤和功能性方面表現出色,但這無疑增加了整體成本,尤其是對於那些尚未擁有這些控制器的使用者。相較之下,許多競爭對手會在其產品中捆綁自家設計的控制器,提供更完整的開箱即用體驗。

此外,與一些競爭對手(如 Meta Quest 3)不同,Bigscreen Beyond 2 並不具備獨立運作的能力。 它必須連接到一台功能強大的 PC 才能使用,這限制了其使用的靈活性。Meta Quest 3 等獨立式頭戴裝置可以在沒有 PC 的情況下運行,提供了更便捷的使用場景。

最後,儘管 Bigscreen Beyond 2 的 micro-OLED 螢幕提供了令人驚艷的視覺效果,但要充分發揮其 2560×2560 的單眼解析度,特別是在 90Hz 的升頻模式下,可能需要一台規格相當高的 PC。 這可能會增加整體的使用成本,並將部分預算有限的用戶排除在外。相較之下,一些針對特定平台優化的頭戴裝置(如 PlayStation VR2)可能在硬體要求方面更為親民。

總結來說,Bigscreen Beyond 2 在追求極致輕量化和高視覺品質的同時,在無線連接、獨立運作、內建音訊、控制器捆綁以及平台獨立性等方面,相較於一些競爭對手存在不足。 這些因素可能會影響不同使用者的選擇,取決於他們的使用習慣、預算和對特定功能的偏好。

誰能稱王?頂級 VR 頭戴裝置的捉對廝殺

在高階 VR 領域,Bigscreen Beyond 2 面臨著多方挑戰,每一款競爭產品都有其獨特的優勢和劣勢。像是 Apple Vision Pro 擁有令人難以置信的解析度和獨特的混合實境功能,但其高昂的價格(起價 3499 美元)和與蘋果生態系統的深度整合,使其與專注於 PC VR 的 Beyond 2 形成了鮮明對比。Vision Pro 更偏向於混合實境應用,而 Beyond 2 則堅守其純粹的 VR 血統,並與 SteamVR 生態系統緊密相連。

PlayStation VR2 則在遊戲領域擁有強大的吸引力。其單眼 2000×2040 的 OLED 螢幕和 120Hz 的更新率為 PS5 玩家提供了流暢且細膩的視覺體驗。然而,儘管 PSVR2 也可作為 PC VR 頭戴裝置使用,但其功能和兼容性不如專為 PC 設計的 Beyond 2。此外,PSVR2 的重量明顯更重,約為 560 克,這在長時間使用下可能會造成疲勞感。

至於 Meta Quest 3,它在獨立 VR 和 PC VR 之間取得了良好的平衡,並提供了混合實境功能。其單眼解析度為 2064×2208,略低於 Bigscreen Beyond 2 的 2560×2560,但採用的是 LCD 螢幕,在對比度和色彩表現上可能不如 Beyond 2 的 micro-OLED。Quest 3 的優勢在於其無線獨立運作能力和相對親民的價格,使其成為更廣泛受眾的選擇。然而,對於追求極致輕便和更高視覺品質的 PC VR 愛好者來說,Beyond 2 可能更具吸引力。

與一些以極高解析度和超廣視野為目標的頭戴裝置(如 Pimax Crystal Light)相比,Bigscreen Beyond 2 在解析度上表現出色。Beyond 2 的優勢在於其極致的輕量化、客製化的舒適度以及優秀的鏡片設計所帶來的清晰度和更大的甜點區。它更像是一款專為追求純粹沉浸式 PC VR 體驗,且對便攜性和舒適度有極高要求的玩家和專業人士打造的精緻產品。

最終想法

Bigscreen Beyond 2 並非旨在成為功能最全面的 VR 頭戴裝置。相反地,它專注於提供純粹、視覺效果驚豔且極度舒適的 PC VR 體驗。視野的提升、鏡頭清晰度的改進以及關鍵的可調整瞳距功能的加入,使其成為現有 Beyond 使用者的極具吸引力的升級選項,同時也是任何尋求頂級、極簡 VR 解決方案的人們的有力競爭者。在我們實際體驗之前,這些潛在的不足之處需要被納入考量。