一人即是軍團:解構《The Alters》的悔恨生存學

引言:量子的「如果」

在當代電子遊戲的廣闊光譜中,鮮有作品能像《The Alters》一樣,將生存挑戰的嚴酷現實與深邃的哲學思辨如此緊密地交織在一起。這款由波蘭開發商11 bit studios打造的「情感科幻遊戲」,從一開始就將玩家拋入一個孤立無援的絕境。主角揚·多爾斯基(Jan Dolski),一名普通的工人,在一場災難性的太空任務中倖存下來,卻發現自己被困在一顆充滿敵意的星球上,成為了飛船墜毀後唯一的生還者。面對無情的環境與迫在眉睫的死亡威脅,他唯一的希望並非來自外部救援,而是必須向內探索,創造出他自己的不同版本,即Alters。

遊戲的核心,以及其所有敘事和機制所圍繞的支點,是一個看似簡單卻無比沉重的問題:「如果……?」。這個問題不僅僅是宣傳語,更是遊戲的設計基石。它驅使玩家探索一個核心理念:生命中每一個微小的抉擇,如何能夠塑造出截然不同的人生軌跡,催生出迥異的個體。因此,《The Alters》不僅僅是一款遊戲,更像是一場互動式的思想實驗,探討身份認同、悔恨、自我和解等複雜的人類情感。

為了實現這一宏大的哲學命題,《The Alters》巧妙地融合了多種遊戲類型。它既有生存遊戲的資源管理與壓力,也包含冒險遊戲的探索元素,更融入了基地建設的策略性,以及至關重要的社交模擬成分。這些看似 disparate 的元素被精心編織,共同服務於其核心的敘事主題。本報告旨在深入剖析這部作品,探究其如何將複雜的心理學與哲學概念,轉化為一個連貫且充滿高度張力的遊戲循環,並最終論證《The Alters》在敘事驅動型生存遊戲領域所達成的重大演進。

11 bit studios的簽名:道德生存遊戲的演進

要理解《The Alters》的獨特性,必須將其置於開發商11 bit studios的創作脈絡之中。這家位於波蘭華沙的公司,憑藉其標誌性的「冷峻生存公式」在業界樹立了鮮明的旗幟。其里程碑式的作品,如《This War of Mine》(我們的戰爭)和《Frostpunk》(冰汽時代),早已奠定了工作室在處理高風險生存、資源稀缺和道德模糊決策等主題上的權威地位。

11 bit studios的遊戲主題演進有著清晰的軌跡。在《This War of Mine》中,工作室將視角聚焦於戰爭中最脆弱的群體:平民,讓玩家體驗在戰火紛飛的城市中,為了生存而面臨的渺小而沉重的個人道德掙扎。隨後,《Frostpunk》將這一衝突規模化,從個人層面提升至社會層面。玩家不再是為幾個人的溫飽而掙扎,而是作為一座末日城市的領導者,為整個集體的存續做出艱難的政治與倫理抉擇,例如是否實施童工法案或延長工時。

《The Alters》可以被視為這一演進的第三個階段,也是最為內向的一個階段。它巧妙地將衝突的焦點從外部世界轉向了個體的內心。遊戲繼承了《Frostpunk》的資源管理框架和《This War of Mine》中以角色為中心的戲劇性衝突,並將這兩者應用於單一個體的心理景觀之中。這種轉變的核心在於衝突的「內化」。在《Frostpunk》或《This War of Mine》中,玩家面臨的道德困境主要源於外部環境對群體的壓力,抉擇的後果影響的是他人或整個社會。然而在《The Alters》中,雖然外部威脅(致命的太陽輻射)確實存在,但真正的核心挑戰卻源於解決方案本身。為了生存,玩家必須創造Alters,而這些Alters正是主角過去不同選擇的化身,他們帶來了技能,也帶來了情感包袱與人格衝突。

因此,遊戲的根本衝突從「我與世界」變成了「我與我」。一個純粹的策略性決定,比如「我需要一名科學家來研發科技」,在遊戲機制中會直接與一段充滿情感重量的過去抉擇掛鉤。這個被創造出來的科學家Alter,可能因為一段不同的人生經歷而變得冷漠、傲慢或懷有創傷。於是,玩家必須處理這個由自己「戰略需求」所引發的「情感後果」。生存挑戰不再僅僅是資源的計算,更是一場關於同理心、溝通與心理管理的鬥爭。這標誌著11 bit studios將其標誌性的道德困境,從社會學領域深刻地轉向了心理學層面,完成了一次意義深遠的內化演進。

我曾是的那些人們:「Alter」系統深度解析

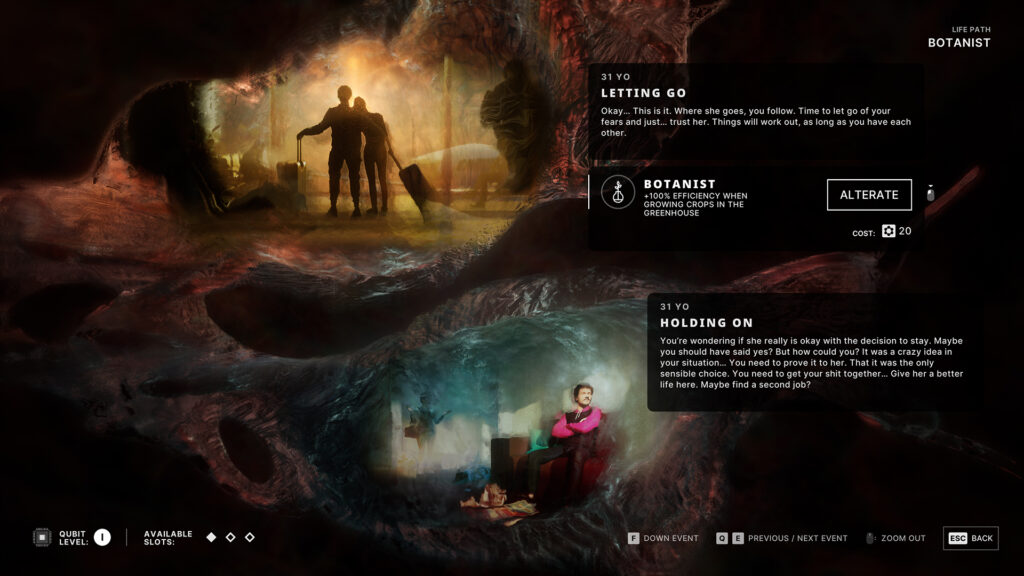

《The Alters》最核心且最具創新性的機制,無疑是Alter的創造與管理系統。這個過程不僅是遊戲性的支柱,更是其哲學探討的載體。玩家利用一種名為「速晶」(Rapidium)的奇特物質,結合基地中的量子電腦,進入一個被稱為「生命之樹」(Tree of Life)的介面。這棵樹並非傳統的技能樹,而是一幅主角揚·多爾斯基的人生軌跡圖,上面標記著他人生的各個關鍵轉折點。玩家需要從生命之樹中選擇一個關鍵的轉捩點,一個曾經影響深遠的決定,來創造一個在該時刻做出不同選擇、從而走上完全不同人生道路的Alter。

技能與人格的共生

每一個被創造出來的Alter都不是一張白紙,而是一個擁有完整人格、記憶和情感的獨立個體。他們的人生經歷賦予了他們獨特的專業技能,例如礦工、科學家、植物學家或技師。举例来说,某个技师Alter之所以精通机械,可能是因为他在年轻时选择了反抗虐待他的父亲,从而早早离家谋生;而另一个植物学家Alter,则可能是在为了爱情而牺牲事业的人生道路上培养出了对生命的热爱。这使得基地的团队不仅是一群各司其職的專家,更是一群活生生的、代表著主角所有悔恨與未竟可能的「行走的人生」。

社交模擬的複雜性

隨著Alters的增加,遊戲的玩法也從單純的生存轉變為一場複雜的社交管理模擬。在這裡,「資源」不僅是金屬和有機物,更是有著情感需求的人。玩家必須透過對話來管理與Alters的關係、調解他們之間的紛爭,並試圖影響他們的決定。這些Alters之間會因為迥異的價值觀和記憶而產生摩擦,緊張關係會不斷升級,並以一個獨立的「反叛」數值來量化。一旦這個數值過高,就可能引發危險的後果,例如怠工甚至破壞。遊戲中的衝突被設計成不可避免的,玩家的每一個對話選擇都會對團隊的動態產生長遠的影響。

揚的聲音

這個系統的成功,很大程度上歸功於一個關鍵的製作決策:所有版本的揚·多爾斯基,都由同一位配音演員亞歷克斯·喬丹(Alex Jordan)獻聲。這是一項艱鉅的挑戰,要求演員在同一個角色的基礎上,演繹出多個既同源又迥異的人格。喬丹的表現賦予了每一個Alter獨特且可信的聲音與個性,對於支撐整個敘事的真實感至關重要。

將悔恨遊戲化

Alter系統的真正精妙之處,在於它成功地將「悔恨」這一抽象的心理概念轉化為可玩的機制。它是一個深刻的機械隱喻,迫使玩家直面自己的過去與身份認同。當玩家出於純粹的戰略考量(例如「我需要一名礦工來提高資源採集效率」)而決定創造一個Alter時,遊戲機制會將這個戰略需求與生命之樹上的一個情感抉擇點聯繫起來。這個新生的礦工Alter,便會帶著那條「未選擇的路」所塑造的性格與情感包袱來到基地。舉例來說,他可能因為一生的辛勞而變得憤世嫉俗,或者因為錯失了其他機會而心懷怨恨。

於是,玩家必須回過頭來處理這個由自己的戰略決策所引發的社交難題,而這個社交難題很可能會反過來影響他最初追求的「效率」。這個循環完美地詮釋了一個深刻的道理:你無法將一個人的技能與他的人生經歷剝離開來。《The Alters》透過這種方式,巧妙地將一個策略選擇轉化為一個情感與敘事的必然結果,從而成功地「遊戲化」了身份、技能與個人歷史之間複雜的相互作用。

蒼穹之輪:基地管理與倒數的時鐘

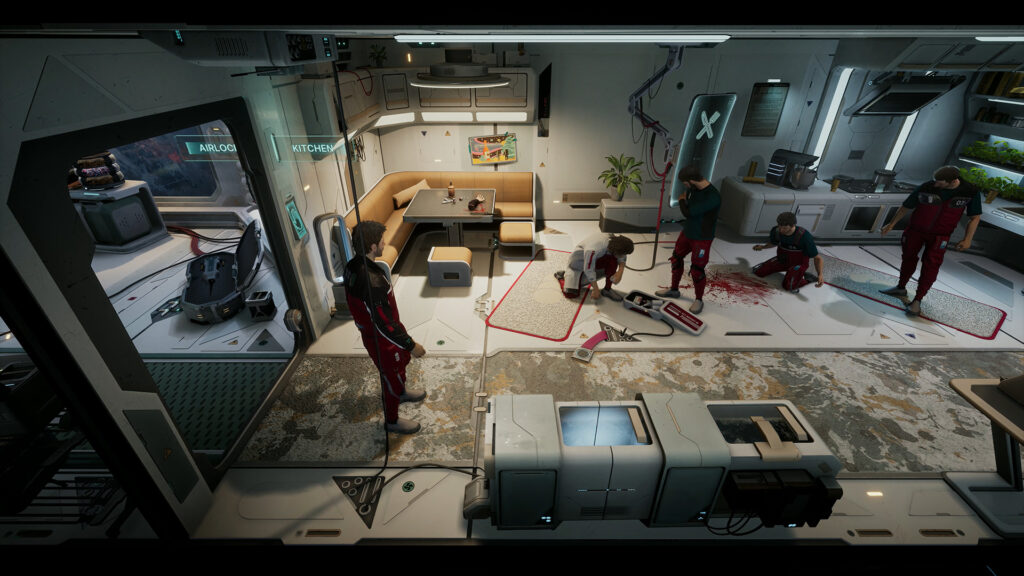

玩家在《The Alters》中的避難所,是一座巨大、醒目的輪狀移動基地。當主角揚進入基地內部時,遊戲視角會從第三人稱無縫切換為2.5D的橫向捲軸模式,這種佈局讓人聯想到《XCOM》或《Fallout Shelter》等經典作品,玩家可以直觀地看到基地內部的結構和Alters的活動。

基地管理是遊戲的核心循環之一。玩家需要透過建造新的模塊(如工作室、研究室、社交室等)來擴展基地的功能,並利用收集到的資源來打造生存必需品和升級工具。同時,玩家還需像一位真正的管理者一樣,為Alters分配工作任務。這整個過程充滿了資源分配的權衡:是優先製造維持生命的食物和過濾器,還是打造能安撫某個Alter情緒的個人物品?是投入資源擴建生活區,還是研發能推動主線任務前進的關鍵設備?這些抉擇構成了基地運轉的日常挑戰。

然而,驅動這一切的是遊戲中最無情、也最具壓迫感的機制,也就是來自星球恆星的直接威脅。隨著時間推移,恆星將升起,其發出的致命輻射會將地表的一切化為焦土。這意味著基地絕不能停下腳步,必須像一個永不停歇的時鐘一樣,持續向前滾動,以躲避身後如影隨形的死亡。這個設計使得時間成為了遊戲中最寶貴的資源。每一個遊戲日都像是一場與時間的賽跑,玩家必須在有限的時間內完成資源採集、物品製造、人員溝通和基地維護等一系列任務,為下一次的遷移做好準備,營造出一種持續不斷、令人窒息的高度緊張感。

這種設計不僅僅是為了增加遊戲的難度,它在主題層面上也具有深刻的意義。這個永不停歇的輪狀基地,本身就是一個強大的隱喻。在大多數生存遊戲中,玩家的目標是建立一個穩固、安全的永久性堡壘。但《The Alters》顛覆了這一點,它的基地本質上就是不穩定的、短暫的。玩家永遠無法「安頓下來」,這種持續的運動狀態,完美地呼應了主角內心的動盪與不安。

更進一步看,這個基地可以被視為一座移動的「煉獄」。揚·多爾斯基被困在這個輪迴的空間裡,與他所有過去的化身(Alters)共存。他既要處理由這些「過去」引發的內部矛盾,又要不斷逃離代表著最終審判的「未來」(太陽)。輪狀的結構本身就暗示著一種循環,一種不斷運動卻始終無法真正逃離這顆星球的狀態,就像揚在自己的悔恨與抉擇中不斷打轉。因此,基地不僅僅是一個功能性的庇護所,它本身就是敘事的一部分,是一個滾動的、具象化的、關於主角生存危機與存在困境的隱喻。

孤身於敵意世界:探索與環境挑戰

當玩家離開輪狀基地的相對安全環境時,《The Alters》的遊戲模式會轉變為第三人稱探索。玩家將親身踏上這顆外星世界的地表。這是一個視覺上極具衝擊力的地方,既有著奇異的美感,又處處透露出荒涼與敵意。探索的主要目標是尋找生存和發展所必需的資源,如金屬、礦物和有機物。

探索循環與挑戰

探索的循環流程相當明確。玩家首先需要透過環境中的視覺線索(例如不同顏色的煙霧或岩石)來識別潛在的資源點。接著,使用掃描儀探測地表,找到富含資源的礦脈。確定位置後,便可放置採礦機,並透過鋪設一系列的能量塔(pylons),將採礦機與遠處的基地連接起來,形成一條資源運輸網絡。探索過程本身也充滿了障礙,玩家需要利用升級後的工具,如抓鉤來攀爬懸崖,或使用能量武器來清除擋路的岩石。

除了地形障礙,這顆星球本身也充滿了危險。致命的「異常體」(anomalies)隨處可見,它們的形式多樣,包括懸浮的巨石、扭曲現實的力場等。有些威脅甚至肉眼不可見,需要特殊工具才能探測,一旦誤入,可能導致瞬間死亡或時空瓦解等可怕後果。

一個引發爭議的焦點

儘管探索是遊戲不可或缺的一部分,但其具體的機制設計却引發了巨大的分歧。

- 正面觀點:部分玩家認為探索過程富有觸感和吸引力。每一次成功找到礦脈,每一次鋪設能量塔,都像是在這片敵意土地上插上了一面勝利的旗幟,帶來了巨大的成就感。他們將探索視為一個個小型的解謎過程,充滿了挑戰與回報。

- 負面觀點:然而,更多的玩家對此持批評態度。他們將探索形容為一項「苦差事」、「無腦的」且「不必要的令人沮M喪」。其中,最主要的抱怨集中在對宇航服電池的管理上。這塊電池同時為探索工具(如抓鉤)和自衛武器提供能量,其有限的電量和緩慢的恢復速度,使得探索過程束手束腳,被認為過於嚴苛和懲罰性。此外,探測礦脈的掃描小遊戲也被批評為「毫無意義且操作繁瑣」。

刻意的摩擦 vs. 設計的缺陷

這種兩極分化的評價,或許並非偶然的設計失誤,而是11 bit studios一貫設計哲學的體現。該工作室的遊戲,從《This War of Mine》到《Frostpunk》,向來以刻意製造困難和引發玩家強烈情感共鳴而聞名,而非追求傳統意義上的「樂趣」。在一篇相關的開發者訪談中,有團隊成員提到他們會刻意避免使用「有趣」這個詞,轉而追求「沉浸感」和「延遲的滿足感」。

從這個角度來審視《The Alters》的探索機制,那些被批評的「缺點」或許正是設計者刻意為之的「摩擦力」。有限的電池迫使玩家在探索和安全之間做出艱難的權衡;繁瑣的掃描過程拖慢了玩家的腳步,在倒數的時鐘下加劇了焦慮感。這些機制的目的並非賦予玩家力量,而是讓他們感到壓抑和脆弱。這種壓抑感與遊戲的敘事主題,即掙扎、絕望與無助,完美契合。開發者可能希望透過這些令人沮M喪的機制,讓玩家在系統層面上親身體會並共情揚·多爾斯基的困境,即便這會犧牲一部分流暢的遊戲體驗。這也解釋了為何評論界對遊戲的這一方面會產生如此鮮明的對立看法:它究竟是一次成功的沉浸式設計,還是一個失敗的遊戲性循環,完全取決於評價者自身的價值取向。

臨界質量:設計的共鳴與爭議

《The Alters》的問世在遊戲界引發了深刻的迴響。其大膽的哲學前提與極具挑戰性的玩法設計,使其成為一部難以簡單定義的作品。深入剖析其收到的各方反饋,可以發現一幅清晰的圖景:遊戲的核心敘事、氛圍塑造與創新的類型融合獲得了廣泛的共鳴,而其部分核心玩法,特別是探索環節,則成為了爭議的焦點。這種讚譽與爭議並存的現象,恰恰揭示了遊戲設計本身所內含的張力。

廣受共鳴的設計核心

遊戲最受推崇的是其引人入勝的敘事前提,它成功將「如果……?」這個簡單問題發展為一套完整的遊戲機制,其對身份、悔恨和自我發現的探討,被視為遊戲最大的亮點與靈魂所在。與此相輔相成的是遊戲成功塑造的氛圍,特別是那顆荒涼而美麗的異星,以及由倒數時鐘驅動的高度緊張感,共同構建了一個令人印象深刻的沉浸式世界。將生存、基地建設和心理劇融為一體的創新嘗試,也被認為是遊戲對類型邊界的一次重要拓展。

備受爭議的玩法摩擦

儘管核心理念備受讚譽,但一些具體的遊戲機制卻引發了激烈的討論。最普遍的批評指向了地表探索的體驗,許多人認為其設計過於嚴苛,削弱了遊戲的樂趣。此外,也有觀點認為,遊戲的實際對話與故事文本,有時未能完全撐起其宏大的哲學框架,略顯淺嘗輒止。永不停歇的時鐘機制,雖然成功營造了壓迫感,卻也被指責破壞了敘事應有的節奏,迫使玩家為了應對生存壓力而犧牲了細細品味故事的機會。早期的PC版本也存在一些性能不穩定的技術問題。

「體驗型遊戲」的內在邏輯

《The Alters》的評價分歧,恰恰揭示了它的本質。這是一款典型的「體驗型遊戲」(Experience Game),其核心價值更多地源於它所提供的主題深度和情感旅程,而非機制本身所帶來的純粹娛樂性。

遊戲中那些最受爭議的設計,像是令人沮M喪的探索和永恆的時間壓力,很可能正是開發者為達成特定敘事目標而刻意為之的「摩擦力」。評論者與核心玩家往往能欣賞這種藝術抱負,稱讚其「需要動腦」、「發人深省」和充滿「人文主義關懷」。然而,對於期待一個更流暢、賦權感更強的生存建造體驗的玩家來說,這些刻意設計的壓抑機制無疑會造成挫敗感。

因此,這款遊戲的評價並非簡單的好與壞,而是取決於玩家自身的期待。它與其說是為了「玩得開心」,不如說是為了「被體驗、被感受、並引發反思」。這完全符合11 bit studios一貫的品牌定位。對於追求獨特、充滿情感挑戰的互動敘事的受眾而言,它是一部不容錯過的傑作;而對於尋求輕鬆娛樂的玩家來說,它則可能顯得過於沉重和繁瑣。

平台策略:XBox Game Pass的妙手

《The Alters》由11 bit studios親自開發並發行。遊戲於2025年6月13日正式推出。發行平台涵蓋了PC(透過Steam、GOG和Epic Games Store)、PlayStation 5以及Xbox Series X/S。為了方便PC玩家評估其硬體性能,開發商還在遊戲發售前於Steam平台免費發布了一款不可玩的獨立基準測試工具。

在發行策略上,一個至關重要的決策是《The Alters》在發售首日即登陸Xbox Game Pass和PC Game Pass訂閱服務。這項合作是11 bit studios與微軟達成的一項更廣泛協議的一部分,旨在將該工作室的多款遊戲引入Game Pass平台。此外,遊戲還支持Xbox Play Anywhere功能,允許玩家在Xbox主機和Windows PC商店版本之間共享購買和存檔。

這一策略對於像《The Alters》這樣的遊戲而言,堪稱一步妙棋。作為一款具有高概念、略顯小眾且被其總監親自稱為「古怪遊戲」的作品,它在傳統銷售模式下面臨著較高的消費者接受門檻。許多玩家可能會因為其獨特但非主流的玩法而猶豫是否要全價購買。

Game Pass有效地移除了這個門檻。訂閱服務的模式極大地鼓勵了玩家去嘗試那些他們通常不會直接購買的遊戲。透過首日登陸Game Pass,11 bit studios瞬間將《The Alters》呈現在了數百萬潛在玩家面前,極大地擴展了其初始受眾規模。對於一款像《The Alters》這樣注重敘事、發人深省的遊戲來說,更廣泛的受眾直接轉化為更多的線上討論、更深入的社群分析和更大的文化影響力。這個策略的重點,並非最大化發售初期的單位銷量,而是優先考慮長期的玩家參與度、話題熱度和品牌建設。它旨在將《The Alters》打造成一個被廣泛討論的重要作品,從而提升該IP和11 bit studios工作室品牌的長期價值。

結論:一場高張力遊戲的大師級演繹

綜合本報告的全面分析,《The Alters》不僅僅是11 bit studios的又一款新作,更是其核心設計哲學的一次精湛演進。它成功地將其前作中宏大的社會性壓力,轉化為一場極度個人化、充滿幽閉感的心理劇。遊戲的核心機制,也就是「Alter系統」,不僅僅是一個創新的玩法,更是一個強大的敘事工具,它將抽象的哲學思辨具象化,迫使玩家在追求生存的過程中,不得不直面自身過去的抉擇與悔恨。

從作為一部藝術作品的角度評估,《The Alters》在敘事和主題實驗上取得了無可爭議的成功。它拓展了生存遊戲的邊界,證明了該類型不僅可以挑戰玩家的策略頭腦,更可以觸動他們最深層次的情感與思考。儘管遊戲在探索機制上存在一些引發爭議的摩擦力,並在發售初期遭遇了部分技術問題,但其核心願景的強大與執行力,足以掩蓋這些瑕疵。

最終,《The Alters》屹立於其同代生存遊戲之中,成為最具思想抱負和情感共鳴的作品之一。它利用其獨特的類型融合,不僅僅是為了創造挑戰,更是為了引導玩家進入一種深刻的自我反思狀態。透過不斷地追問「如果……?」,遊戲最終迫使我們思考「我是誰?」,以及構成這個「我」的,究竟是哪些選擇的總和。這是一次需要動腦、令人難忘且不容錯過的體驗。它或許充滿壓力,甚至令人痛苦,但正是在這種高張力的體驗中,遊戲的價值才得以彰聞,留下長久的回響。